III - Mécanique du vol

1) LE DECOLLAGE DE L’AVION

Pour décoller, il est nécessaire d'amener l'avion à une vitesse telle que la portance devienne suffisante pour permettre de quitter le sol.

Pour atteindre cette vitesse de décollage, l'avion doit rouler sur la piste ou être catapulté dans les airs lorsque la distance de décollage n'est pas suffisante, comme sur un porte-avions.

En effet, l'écoulement de l'air autour de l'aile de l'avion crée un différentiel de pression qui, une fois que la vitesse de cet écoulement est suffisante, crée une sustentation.

Cependant, pour réussir à quitter le sol lors du roulage, bien que la sustentation équilibre le poids, il faut néanmoins avoir une sustentation supérieure de manière à pouvoir débuter une trajectoire ascendante. Lorsque cette condition est remplie, tirer le manche à balai permet d'entamer la montée en quittant le sol.

A noter que la vitesse de décollage est donc supérieure à la vitesse de décrochage, mais ce n'est pas celle de la montée ni même, souvent, celle utilisée en finale pour l'atterrissage.

Il faut donc :

- vaincre les efforts de frottement des roues du train d'atterrissage sur le sol dans une phase où la vitesse va s'accélérer ;

- equilibrer le poids de l'avion ;

Le décollage doit donc s'effectuer sur une distance la plus faible possible.

Pour cela, le pilote a intérêt à mettre son avion face au vent car la vitesse du vent par rapport au sol s'ajoute à celle de l'avion pour accroître la vitesse de l'avion par rapport à l'air.

Exemple :

si l'avion roule à 85 km/h par rapport au sol, face à un vent de 15 km/h, l'anémomètre indiquera une vitesse par rapport à l'air de 100 km/h.

Ainsi, le vent peut réduire considérablement la distance nécessaire au décollage, puisqu'il permet d'atteindre plus vite la vitesse nécessaire au décollage.

Le décollage est composé de plusieurs phases :

Le début du roulage :

Durant cette phase, le moteur est mis rapidement mais progressivement pleins gaz. La mise de gaz doit se faire en souplesse, sans brutalité et jusqu'au maximum autorisé de puissance. Lorsque l'avion est plein gaz et qu'il commence à rouler et à accélérer, le pilote doit donner un coup d'œil à la pression d'huile, à la pression d'admission ainsi qu'au nombre de tours pour s'assurer qu'il peut continuer le décollage dans de bonnes conditions ou l'arrêter le cas échéant car il en a encore le temps en faisant toutefois preuve de réflexion.

La mise en accélération :

Cette phase est brève et rapide. La vitesse par rapport au sol croît et la traction des réacteurs doit vaincre l'inertie de l'avion, les efforts de frottement au sol et la traînée qui croît avec la vitesse.

La mise en ligne de vol :

durant cette phase, la portance et la traînée croissent avec la vitesse, les efforts de frottement au sol diminuent au fur et à mesure que la portance tend à équilibrer le poids. Puis le pilote cabre légèrement l'avion quand la vitesse de sustentation est atteinte.

Le décollage :

A force d'accélérer, l'air qui circule autour des ailes de l'avion finit par avoir un différentiel de pression suffisant pour générer la portance, la force qui équilibre le poids et permet de voler, puisqu'elle se substitue à la résistance du sol. Mais toute augmentation de puissance s'accompagne d'une augmentation de traînée, de freinage aérodynamique, à laquelle s'ajoute, tant que l'avion roule sur la piste, la friction du train d'atterrissage sur le sol. Cependant, attendre d'avoir atteint la vitesse de montée pour quitter le sol nécessiterait beaucoup de longueur de piste.

De plus, comme l'accélération sur roues est moins efficace que l'accélération dans l'air en raison de la friction du train d'atterrissage sur le sol et qu'il serait dangereux de tenter de quitter le sol à la vitesse de décrochage car la moindre turbulence pourrait déclencher ce phénomène, on procède alors au décollage lorsqu'une certaine vitesse est atteinte. Il s'agit de la vitesse de rotation ou "Vr" qui se situe en général à 1,15 de la vitesse décrochage dans la configuration du décollage.

De ce fait, le décollage met l'avion dans ce que l'on nomme "le second régime" de son enveloppe de vol, d'autant plus que pour passer du sol à l'air, il faut cabrer l'avion pour créer une incidence (angle avec l'air en mouvement ou vent relatif) important. Le décollage s'effectue toujours au second régime de vol mais l'objectif ensuite est de passer au premier régime de vol ou au régime standard en s'affranchissant de l'excès de traînée.

En outre, le second régime de vol est la plage de la courbe de puissance/incidence où l'augmentation de puissance génère autant de traînée que de portance, donc est inefficace pour accélérer.

Le palier d'accélération :

Après le décollage, le pilote diminue l'angle d'incidence à proximité du sol pour permettre à l'avion de prendre de la vitesse.

- Il effectue ensuite un palier d'accélération, afin de prendre de la vitesse avant d'amorcer la montée dans des conditions optimales.

Le décollage peut effectivement être tenté dès que la vitesse minimale de sustentation est atteinte. Cependant, cette manière de procéder est défavorable, tant du point de vue de l'accélération qui reste faible que du point de vue de la sécurité en cas de panne du moteur ou de turbulence active au sol.

Ainsi, après avoir atteint la Vr et procédé à la mise en vol en tirant sur le manche à balai avec énergie mais sans brutalité, le pilote doit laisser l'avion accélérer à sa vitesse de montée en rendant un peu la main si nécessaire, et rentrer, le cas échéant, le train d'atterrissage.

L'influence du poids de l'avion :

Au même angle d'incidence de vol, la vitesse doit augmenter quand le poids de l'avion augmente. Ainsi, plus l'avion sera chargé, plus sa vitesse de décollage sera élevée et plus grande sera aussi la distance parcourue en roulant pour atteindre cette vitesse.

En effet, la vitesse est proportionnelle à la racine carré du poids par rapport à la surface alaire.

Charge alaire = P / S

( P = poids en N et S = surface alaire en m²)

Ainsi, les différents types d’avion auront besoin d’une vitesse différente pour décoller

Exemple : un airbus a besoin d’une vitesse plus importante qu’un avion de voltige pour décoller.

2) LE VOL EN MONTEE

Après le décollage, en montée initiale, le pilote ne doit pas réduire la vitesse tout de suite car il a besoin de puissance. De plus, le moteur est prévu pour supporter la pleine admission de gaz pendant nettement plus de temps qu'il n'en faut pour décoller. Il n'y a donc aucun risque à conserver toute la puissance si la température le permet. Le pilote doit d'abord diminuer la pression d'admission afin de ne pas risquer de surcharger le moteur en diminuant les tours.

Cependant, si le décollage s'effectue d'un aérodrome situé en altitude, il se peut que la pression d'admission maximale obtenue soit déjà inférieure à celle préconisée pour la montée. Dans ce cas, le pilote doit rester plein gaz.

Au fur et à mesure de la montée, le pilote devra augmenter les gaz pour maintenir la pression d'admission constante, et ce jusqu'à arriver à la pleine admission. Evidemment, si le pilote continue de monter après être en butée plein gaz, il ne pourra plus empêcher la pression d'admission de diminuer.

Tout au long de la montée, le pilote doit également surveiller les températures motrices afin de se maintenir dans les limites permises ainsi que ses dysfonctionnements.

Lorsque l'avion vole en palier à vitesse uniforme, les différents efforts qui lui sont appliqués s'équilibrent deux à deux : la portance équilibre le poids, la traînée équilibre la traction. Si l'un de ces efforts varie, la traction par exemple, l'équilibre est rompu et l'avion va modifier sa trajectoire ou sa vitesse jusqu'à la réalisation d'un nouvel état d'équilibre.

Ainsi, si on augmente la traction tout en conservant la vitesse initiale, la trajectoire de l'avion va cesser d'être horizontale, l'avion va donc monter et la trajectoire va devenir ascendante. Pour que l'avion monte, il lui faut un excédent de puissance. L'angle formé par la trajectoire de l'avion avec l'horizon est l'angle de montée.

En vol, en montée uniforme, la portance est inférieure au poids et la traction est supérieure à la traînée. En effet, la traction doit équilibrer en plus la fraction du poids qui n'est plus supportée par la portance. Cette charge supplémentaire se traduit en réalité par une traînée supplémentaire. Il y a donc deux traînées, la normale et la supplémentaire.

3) LE VOL

Une fois que l’avion a atteint l’altitude qu’il gardera durant la majeure partie du vol, il se contente la plupart du temps de garder son cap (gros avions comme un airbus) pour maintenir l’altitude à vitesse constante. Il faut augmenter la portance en conservant l’incidence et en augmentant, si possible, la puissance.

Des avions plus légers comme des avions de voltige vont plutôt avoir tendance à effectuer des virages fréquents.

Les pilotes d’avions de voltige, par action sur le palonnier qui commande la gouverne de direction, vont modifier la trajectoire de leur appareil. Ils peuvent également agir sur les ailerons de leur avion. En effet, en braquant différemment les ailerons, le pilote influe sur la trajectoire de son appareil. Lors d’un virage, l’hélice fait, par inertie, « basculer » l’avion. Le sens de basculement appelé « précession » dépend du sens de variation de l’hélice et du sens du virage.

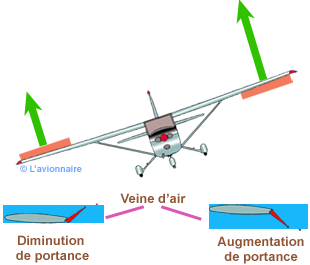

Pour faire basculer l’avion d’un côté ou de l’autre, il suffit d’augmenter la portance d’un des côtés, et ainsi de l’autre côté la portance de l’avion diminuera.

4) L'APPROCHE FINALE ET L'ATTERRISSAGE

Lors de l’approche finale, les volets sont braqués en position atterrissage en prévision d’une remise de gaz. L’ouverture des volets diminue la finesse. On réduit le moteur de manière à suivre une pente à 5%. La trajectoire de l’avion est arrondie de manière à diminuer la vitesse. Puis le pilote démarre le vol en palier. Durant cette partie du vol, la vitesse diminue et on augmente l’incidence jusqu’à atteindre un angle d’incidence critique.

Une fois que cet angle est atteint, la portance diminue, la vitesse diminue et l’avion s’enfonce.

Au moment où les roues arrière entrent en contact avec le sol, l’avion atteint le stade de roulage à incidence maximum. A ce stade, la vitesse diminue rapidement par freinage aérodynamique. La portance diminue jusqu’à ce que la roulette de nez (roue avant) soit posée.